安徽省知识产权事业发展中心

安徽省知识产权事业发展中心

2025-04-24

2025-04-24

为贯彻落实习近平总书记关于“健全大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权保护制度”的重要指示,国家知识产权局积极回应创新主体的保护需求,于2023年12月21日公布了修订后的《专利审查指南》(2023)(下称《指南》)。此轮修改对第二部分第九章部分审查标准进行了完善,强化了人工智能、大数据相关发明创造的保护。作为《指南》修改的参与者,笔者谨针对《指南》第二部分第九章6.1.2节涉及人工智能、大数据相关专利申请客体审查标准的修改内容,结合个人的理解与思考,谈谈对相关标准的理解和认识。

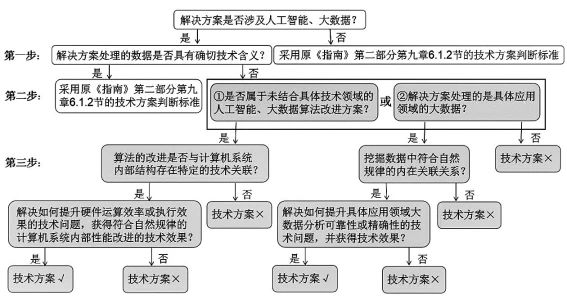

涉及人工智能、大数据专利申请的客体判断流程图

此次《指南》修改是为适应技术发展的需要,响应创新主体的需求而进行,是落实党中央、国务院工作部署的重要举措之一,也是提高新领域新业态专利审查质量,促进新领域新业态健康发展的基本保障,具有十分重要和长远的意义。

主要修改内容

为进一步加强人工智能、大数据相关专利申请的保护力度,此次修改基于现有法律框架,在继续满足技术性要求的同时,围绕人工智能、大数据补充完善现有客体审查基准,在《指南》第二部分第九章6.1.2节新增两段:“如果权利要求的解决方案涉及深度学习、分类、聚类等人工智能、大数据算法的改进,该算法与计算机系统的内部结构存在特定技术关联,能够解决如何提升硬件运算效率或执行效果的技术问题,包括减少数据存储量、减少数据传输量、提高硬件处理速度等,从而获得符合自然规律的计算机系统内部性能改进的技术效果,则该权利要求限定的解决方案属于专利法第二条第二款所述的技术方案。

如果权利要求的解决方案处理的是具体应用领域的大数据,利用分类、聚类、回归分析、神经网络等挖掘数据中符合自然规律的内在关联关系,据此解决如何提升具体应用领域大数据分析可靠性或精确性的技术问题,并获得相应的技术效果,则该权利要求限定的解决方案属于专利法第二条第二款所述的技术方案。”

上述新增内容即对于涉及人工智能、大数据相关申请的所谓“新基准”,同时,在《指南》第二部分第九章6.2节补充了4个相关审查示例,包括:人工智能算法改进构成技术方案的审查示例(例5)、大数据分析及应用构成技术方案的审查示例(例6)以及不构成技术方案的审查示例(例10)、大数据处理对象涉及技术数据的审查示例(例7),以说明“新基准”的适用思路。

思考与解读

“新基准”在原有审查标准的基础上,针对涉及人工智能、大数据专利申请,从两个角度对客体审查标准进行了细化和完善,为审查提供了更为便捷的客体判断思路:一方面,对于人工智能、大数据相关专利申请,如果算法的改进能够带来计算机系统内部性能的提升,那么即使该改进方案未结合具体的技术领域,其仍然可以构成专利保护的客体;另一方面,为加强大数据分析领域的专利保护,不再将客体判断要求局限于处理技术领域的技术数据,而仅要求处理的数据来源于具体应用领域且挖掘出数据的内在关联关系是符合自然规律的。

也就是说,在《指南》第二部分第九章6.1.2节对于客体审查基准的基础上,如果认为发明的“解决方案涉及人工智能、大数据”,其客体判断可以按照上图所示的思路进行,其中,灰色部分所示为此次《指南》新增加内容。首先,根据《指南》第二部分第九章6.1.2节的规定,应考虑该申请的解决方案处理的数据是否是技术领域具有确切技术含义的数据,如果是,则可进一步判断方案的实施是否能直接体现出利用自然规律解决某一技术问题的过程,并获得技术效果,即是否属于专利法第二条第二款所述的技术方案,这是《专利审查指南2010》(2019年修订)已有的规定;如果答案是否定的,则应继续审查专利申请是否属于以下一或二的情形。

情形一:当判断专利申请涉及未结合具体技术领域的人工智能、大数据算法改进时,应审查人工智能、大数据领域的算法改进与计算机系统的内部结构是否存在特定的技术关联、能够解决提升硬件运算效率或执行效果的技术问题、带来计算机系统内部性能改进的技术效果。如果是,则这样的解决方案即便未限定技术领域,仍可构成专利保护的客体。这里所谓“计算机系统内部性能”,通常可由计算机本身所固有的、可适用于不同软件或场景的性能指标来量化,例如数据存储量、数据传输量、运算速度、内存容量、硬盘容量等。当方案的改进仅在于算法本身,而与计算机系统内部结构并无特定技术关联,仅仅是将计算机作为通用的算法执行工具,则该解决方案不能带来计算机系统内部性能的提升。

情形二:除计算机系统内部性能改进的情形外,如果申请的解决方案处理的对象是具体领域的大数据,利用分类聚类、回归分析等挖掘具体领域大数据中符合自然规律的内在关联关系,据此解决具体领域大数据分析可靠性或精确性的技术问题,并获得相应的技术效果,则这样的解决方案构成专利保护的客体。在此需要强调的是,分类聚类、回归分析等数据处理手段本身并不必然构成技术手段,而仅在解决方案通过分类聚类等手段挖掘出数据的内在关联关系符合自然规律时,该方案整体上构成技术手段。通过大数据分析,输入数据和输出结果之间可能都会存在一定程度的内在关联关系,但是,如何判断数据之间的内在关联关系是否符合自然规律呢?人类对自然规律的认知,并非是一成不变的,而是随着自然科学的发展逐步演进的。通常认为,自然规律是指客观事物自身运动、发展、变化的内在必然联系,给定条件必然得到既定结果,其可以离开人类实践而发生作用,且不以人类意志为转移。在审查过程中,如果解决方案通过分类聚类等算法挖掘数据之间的内在关联关系所遵循的规则属于人为制定或包含主观因素,例如,利用大数据的评估过程中人为设定指标及参数、采集的数据类型及数据的处理方式由人为设定,则所挖掘数据之间的关联关系不符合自然规律。应当说明的是,基于当前的认识,多数观点认为经济规律并不属于自然规律的范畴。当数据之间所遵循的规律为经济规律时,其不受自然规律的约束,而相应的数据挖掘手段不能构成技术手段,进而无法解决技术问题,获得的相应效果也不是技术效果,这样的解决方案通常不属于专利法第二条第二款规定的技术方案。(国家知识产权局专利局审查业务管理部 赵静文)